前不久,中国新疆和田在位于塔克拉玛干沙漠边缘约5000平方米的沙地栽种上玫瑰花苗、红柳的消息,吸引了世界的瞩目,因为至此,世界第二大沙漠塔克拉玛干沙漠边缘的最后空白区实现“锁边合龙”,这也标志着塔克拉玛干沙漠3046公里的绿色阻沙防护带完全闭合。正是中国这项世界级的绿色工程,让外界探究的目光再次落在和田这片神奇的土地上。

中央电视台报道塔克拉玛干沙漠“锁边”工程完成“合龙”

近年来,和田地区各县市和各级驻村工作队因地制宜推进系统化、产业化、可持续化的综合防治,并通过政策宣传、技术培训、布控产业发展等方式,积极调动企业和村民参与生物治沙及沙产业发展,共享生态福祉。

“乡亲们,如今我们防沙治沙迎来了产业政策支持,这不仅关乎我们的幸福生活,更是为子孙后代创造美好生活,希望大家能够积极参加。”在墨玉县喀尔赛镇台吐尔库勒村防沙治沙动员会上,村党支部书记奥斯曼·努尔麦麦提对村民说道。

为了调动村民参与防沙治沙的积极性,村“两委”和自治区公路事业发展中心驻村工作队采取集中讲+模范讲的模式,多次组织开展防沙治沙宣讲活动,并将防沙治沙纳入到农牧民积分制当中,对表现好的村民予以积分奖励。“通过我们政策宣传,280户村民参与防沙治沙,目前已种植红柳、梭梭树31.2万株。”村第一书记、工作队长阿力木江·乌斯曼说。

党员干部观看防沙治沙视频

走进民丰县尼雅镇兰帕村承包的防沙治沙示范区,党旗飘扬,红旗招展,村干部、工作队员、村民党员在技术人员指导下分工协作,拉线、散苗、扎坑、压实,治沙现场各个环节衔接有条不紊。

村“两委”和自治区市场监督管理局驻村工作队为了提高沙漠林木的成活率,通过村委会+专家+村民的模式,邀请新疆农科院专家到村开展种植红柳、四翅滨黎、肉苁蓉等技术培训,以理论+实践形式,解决苗木种植、管护等方面的问题,培育30名护林员,推动沙产业发展。

村民麦麦提·芒力克就是其中一员,在培训中他详细录制了专家讲解扎草方格,栽植沙枣、梭梭、红柳苗以及修滴管等技术,方便在实践中不断回顾、学习、钻研。“我被村里评为防沙治沙能手。经过培训,看到栽种的红柳、梭梭树苗成活、成长,我心里比谁都要高兴。”他开心地说。

草方格内种红柳

这几年,和田地区在推进防沙治沙工作时,不仅关注环境保护,各县市还巧妙地将其与沙区产业发展相结合。在坚守生态优先的前提下,他们深入挖掘沙土资源的潜力,充分利用当地的资源禀赋,积极推动肉苁蓉、玫瑰花、太阳能等“沙产业”的发展。

皮山县桑株镇恰斯喀木村“两委”联合县农业农村局驻村工作队,申请项目资金10万元,购买红柳、梭梭等植物进行种植,采取村委会+村民的承包模式,动员17名村民承包150亩沙漠地,完成固沙150亩;与县林业和草原局联动,铺设6公里的灌溉管道至种植区域,实现精准滴灌,确保红柳、梭梭、青草等植物的成活率,带动村民增收。

和田县通过人工栽培6.83万亩红柳及梭梭林,完成接种肉苁蓉5.53万亩。红柳、梭梭林下经济作物肉苁蓉经历了从无到有、扩面增产、初成产业的发展历程,肉苁蓉产业已经成为带动和田县群众增收致富的重要产业。“当年种植红柳、当年接种大芸的种植模式已试验成功,推广使用后预计亩均增产可达200公斤,极大缩短了收益周期。”和田县英艾日克乡迪达尔农民专业合作社负责人阿卜力肯·阿卜杜克然的兴奋之情溢于言表。

红柳、梭梭林下接种肉苁蓉

红柳、梭梭林下接种肉苁蓉

随着治沙产业日益多元化,于田县已成功探索出了一条治沙、生态、产业协同发展的绿色生态产业链。于田种植玫瑰花历史悠久,近年来,防风治沙和乡村振兴结合下这里已形成了从种植、采摘、加工到销售的全产业链。

前两年开始,神华新疆化工有限公司驻于田县阿热勒乡阿德让村工作队和村“两委”邀请新疆农业大学的技术人员,在村里打造了25亩高产示范园,通过现场教学和集中授课,为村里培养种植玫瑰花的骨干。如今,全村种植玫瑰达2000亩,亩均收入3000元以上,玫瑰花已成为村里的主导产业。“我们世世代代种植玫瑰花,没想到它会成为治沙致富的得力帮手。”村民艾妮帕·阿布都艾尼高兴地说:“今年我的四亩玫瑰花收入3万元。”目前,于田县共种植玫瑰4.8万余亩,总产近1200吨,产值规模达1.7亿元。

于田县还积极争取项目资金,建立中药材交易市场。项目总投资2.08亿元,总占地面积20万平方米。市场通过“药通网”运营平台与全国各大中药材市场有效衔接,形成了集商品集散、信息汇聚、仓储物流、加工配送、质量检验、追溯管理、电子商务、金融服务为一体中药材市场,年交易量达30万吨左右,年交易额可达3亿元以上,力争打造成为全疆中药材核心集散中心。

药材交易市场外景(来源:中国日报网)

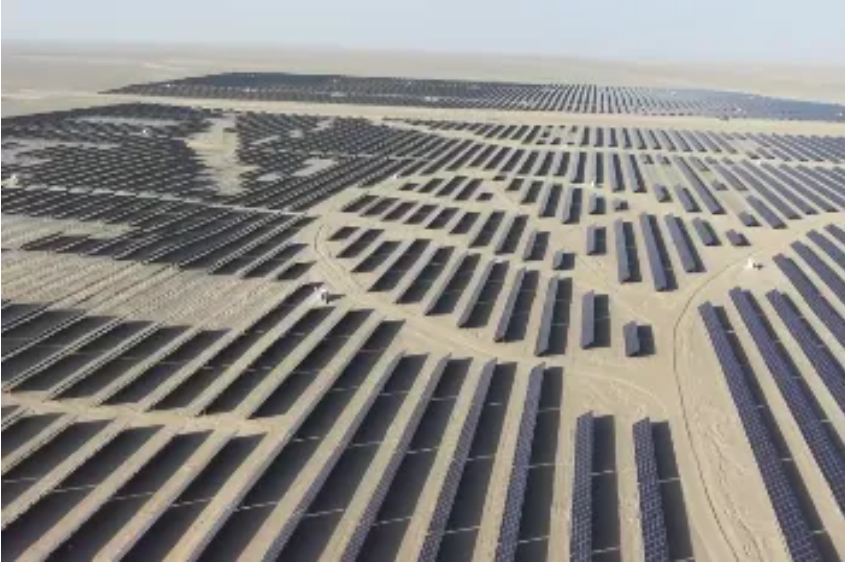

策勒县地势平坦、戈壁荒漠广阔,全年日照时数高达2470至3000小时,当地借助丰富的太阳能、风能等资源优势,引进新能源企业,向无人区挺进,探索风光储一体化的治沙发展道路。在策勒县新能源产业园,国家电投旭元策勒光伏电站150兆瓦光伏发电项目于2023年1月并网发电,年发电量2.1亿千瓦时,可同时满足2000万户居民的全年用电。

光伏和村民也息息相关。国网新疆电力公司驻策勒镇亚博依村工作队充分发挥后盾单位力量,以就业、产业、光伏、项目等措施为抓手,结合当地的光照资源丰富的特点,两年前引进企业捐赠490万元,在村建设168千瓦光伏发电精准扶贫一体化项目,使该村成为策勒出名的“光伏村”。村第一书记庄书介绍说:“光伏发电收入再加上门面房收入,村集体收入当年突破26万多元。”

“我们采取异地治沙模式,先给企业划定产业区域,再按同等比例分派治沙区域,企业根据土壤土质因地制宜进行防风固沙治理,实现政企共治。”策勒县发改委副主任刘亚洲介绍,“这不仅盘活了‘沙戈荒’土地,还为我们提供了电力能源保障,造福了策勒县18万群众。”

太阳能光伏板组成方阵(来源:新疆日报)

太阳能光伏板组成方阵(来源:新疆日报)

目前,和田全地区有5.6万余名基层党员干部参与防沙治沙,组建防沙治沙小分队1098支,这些年已累计种植红柳、梭梭等植物46.33万亩,接种大芸、四翅滨藜等植物39.21万亩,全地区已发展光伏产业2万余亩,治沙催生的各类相关产业规模也在飞速壮大中。

在巍巍昆仑山和茫茫大漠间的这片土地,正跳动着经济社会高质量发展的强劲脉搏。(和田地区驻村工作办公室 杨涛 供稿)